「節」は季節の変わり目という意味。日本では古来から季節の変わり目には邪気が入りやすいと考えられていました。無病息災、五穀豊穣、子孫繁栄などを願い、その季節に獲れる旬の作物をお供えしたり、邪気を祓う行事で「節供(せっく)」ともいいます。

現在、日本に残っている節句は5つで、1月7日の七草の節句、3月3日の桃の節句、5月5日の端午の節句、7月7日の星祭(七夕)、9月9日の菊の節句があり、これを五節句と言います。

3月3日の「桃の節句」で

用意するもの

1. 厄を引き受ける役目の雛人形

桃の節句と言えば、雛人形です。節分の翌日の立春から2月中旬頃までに雛人形を飾ります。子どもの厄災を雛人形が引き受けるという意味があります。

2. 桃の節句に欠かせないお料理

桃の節句のお祝いの席に並べる料理には、「菱餅(ひしもち)」「はまぐりのお吸い物」「ひなあられ」「ちらし寿司」「白酒」などです。それぞれの食材は、幸せや健康などの意味を持っています。

5月5日の「端午の節句」で

用意するもの

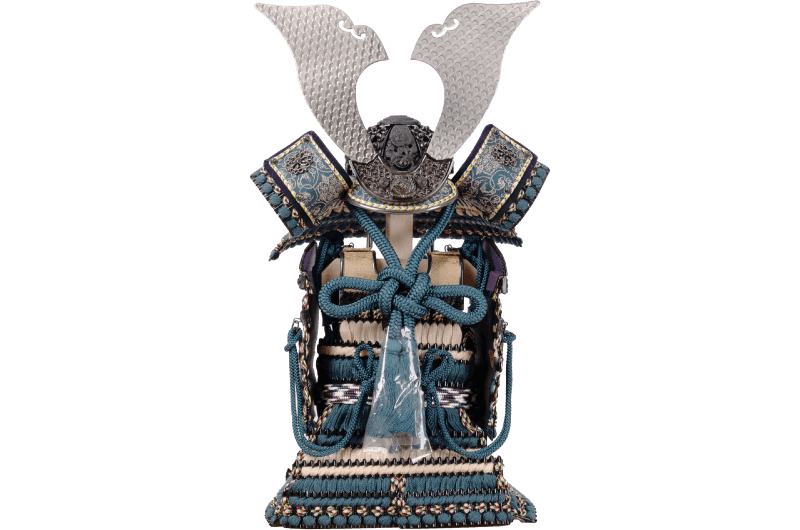

1. 五月人形を飾る

端午の節句は、3月20日頃に五月人形や兜を、4月上旬には鯉のぼりを飾り始めます。菖蒲(しょうぶ)の花を飾るのもおすすめです。

男の子のお飾りには、女の子と同じく厄から身を守り困難に打ち勝ってほしいという意味が込められています。

2. 端午の節句に欠かせないお料理

端午の節句のお祝いでは、柏餅やちまき、タケノコや、出世魚のブリや鰹など縁起物のお魚を用意しましょう。

五月人形も雛人形も、邪気を払う意味が込められていますので、節句のお祝いが済んだら邪気が定着しないよう、箱にしまうなどして片付けるようにしましょう。湿気が入り込まないように、天気のよい日を選んで片付けるのがベストです。

初節句で必要な節句人形や飾り物ですが、これらは母方の実家が揃えるのが一般的でした。最近では飾り物を両家で分担しあったり、購入費用を折半するなどの家庭も増えてきています。 初節句の贈り物は、送る時期も重要です。お飾りは、1ヵ月前に飾る風習があるため、1ヵ月前には届くようにしましょう。

お祝いの金額については、親族は1~2万円ぐらいが相場です。ご祝儀袋の表名には「御祝い」「初節句御祝」と記し、初節句の半月前から当日までに送るのがマナーです。

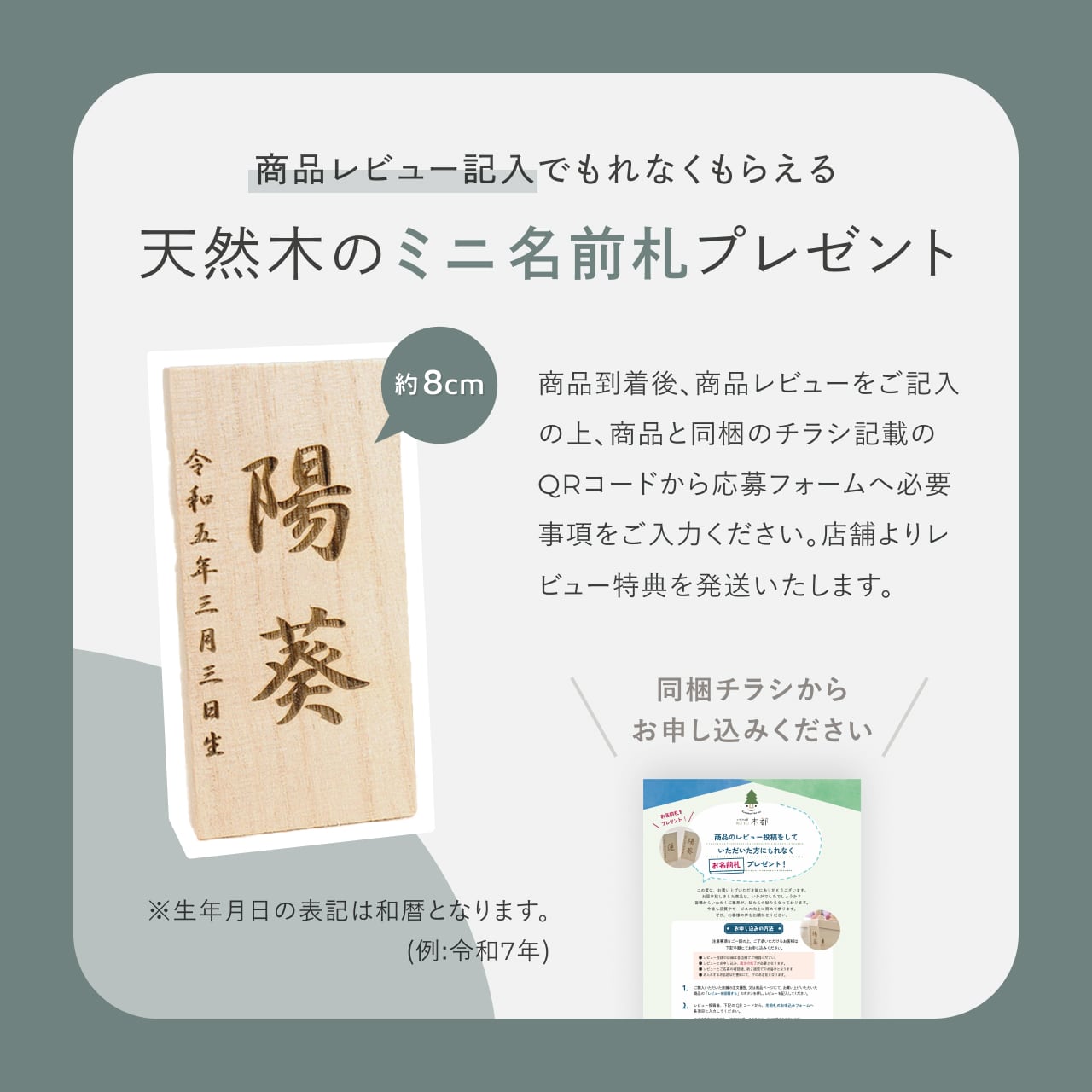

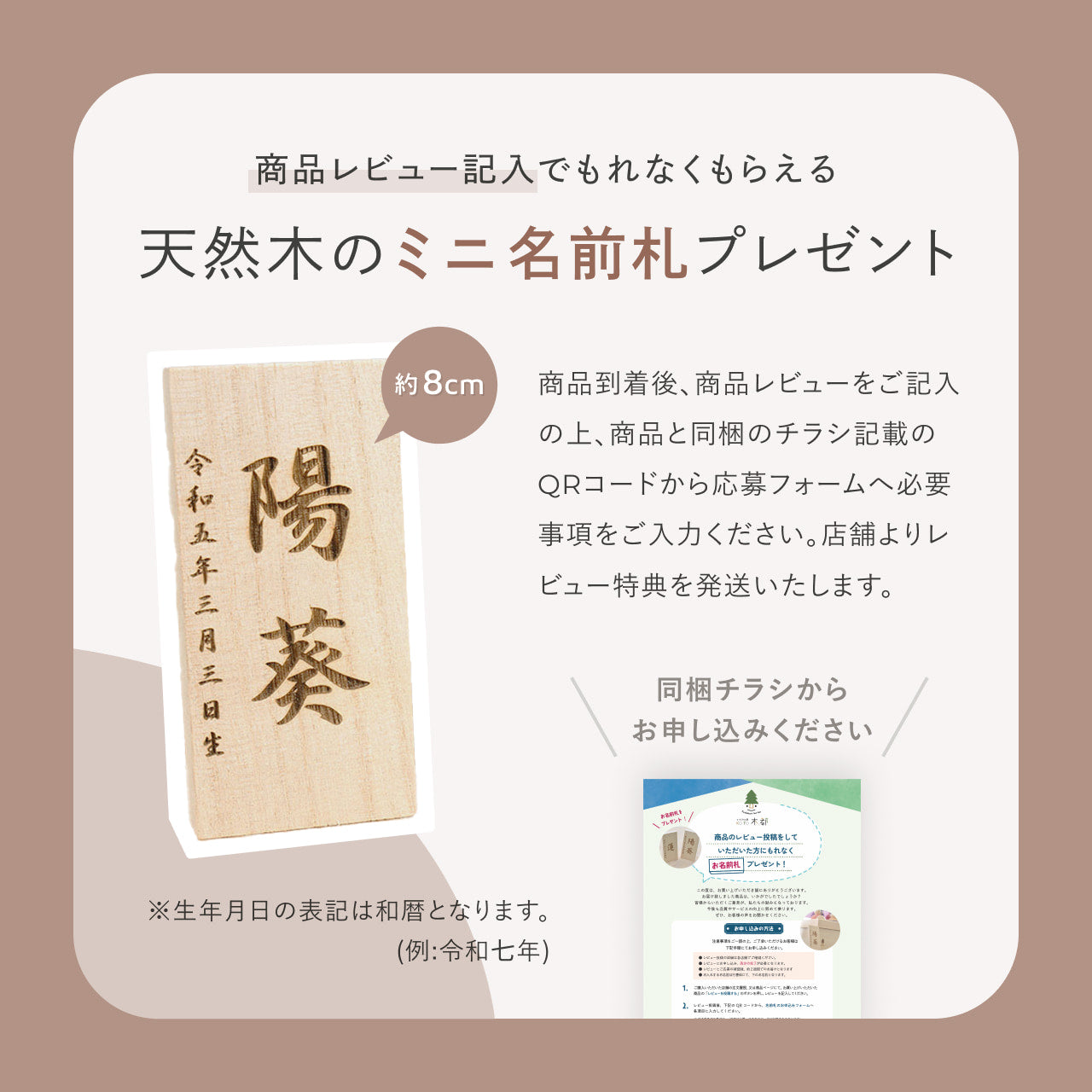

お返しの仕方

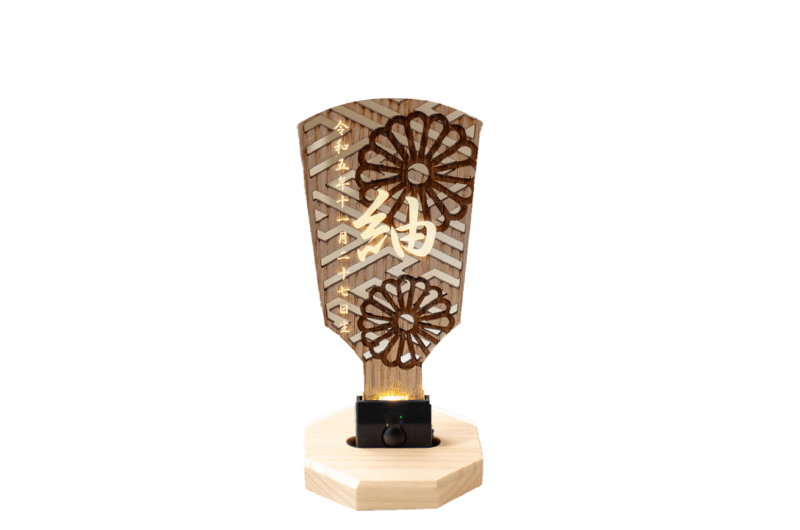

基本的には、お食事会にご招待しましょう。内祝いなどをお贈りする場合、時期は節句から一ヶ月以内に子どもの名前で送ります。お祝いとして頂いた金額の1/3程度の品物を選ぶようにしましょう。

節句の直前に生まれた場合

2月生まれの女の子、4月生まれの男の子など、節句の近くで生まれたお子様の初節句は翌年、1歳を迎えてから初節句のお祝いをするが多いです。お母さんの体調やお子様の健康を第一に考え、初節句のお祝いは先延ばしにしても良いでしょう。